「成果が出ない」

もっというと

「行動が起こせない」

そんな人に対して行動についての

理解を深めるお話をお伝えしていきます。

なぜ行動ができないのか

アナタはきっとわかっています。

ご自身のビジネス、副業、コンテンツ制作・・・

いずれにしろ行動をしなくてはならないことを。

「行動しないと成果なんてでやしない」

「行動を続けないとうまくいかない」

こんな風に思いつつもなかなか

行動を継続できず自己嫌悪してしまうのです。

ここにはビジネス(副業)に関するノウハウを

載せていますがいずれにしろ行動しなければ

成果は100%でません。

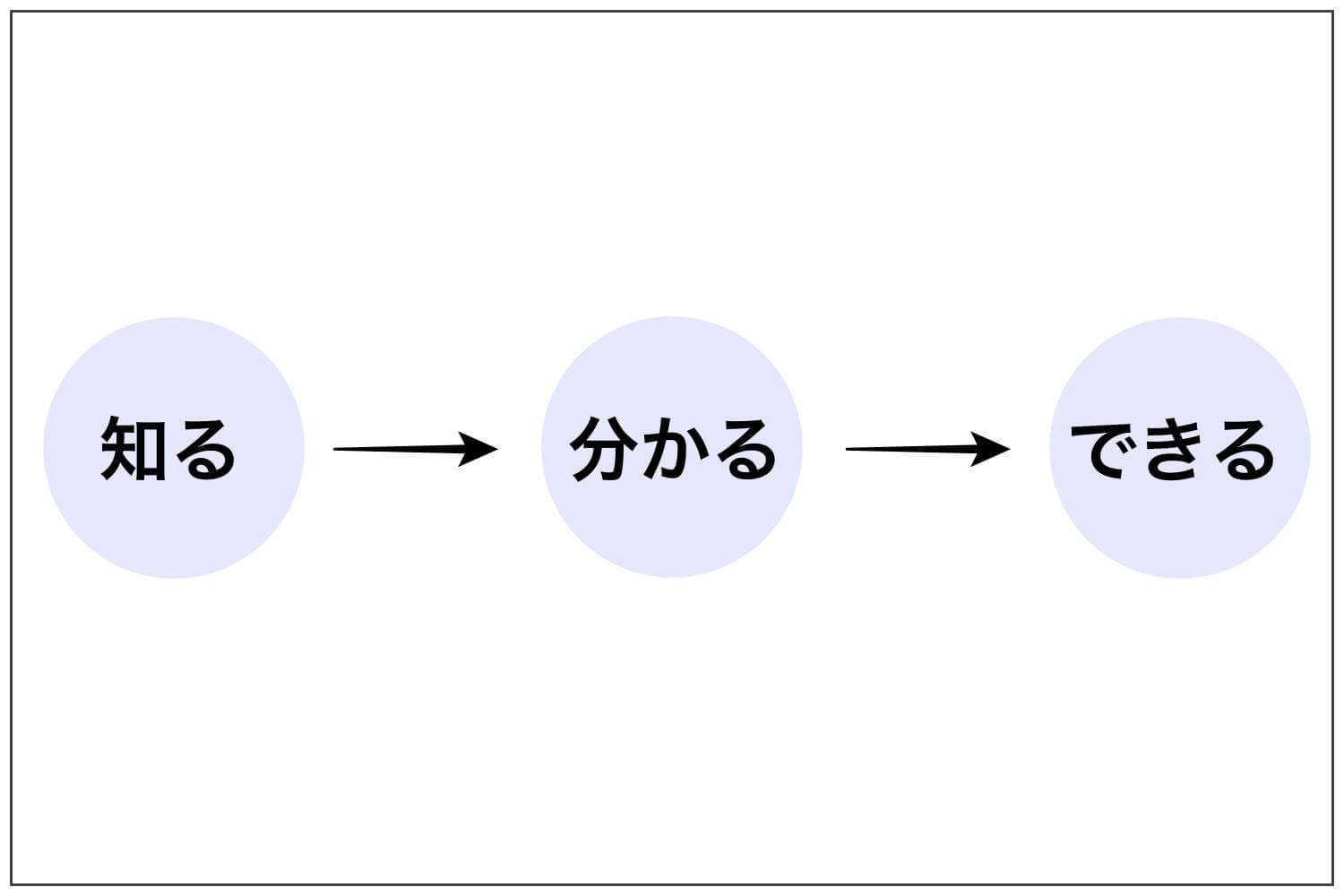

さてでは上記のイラストを見てください。

ネットで調べれば

『稼ぐ方法』

はいくらでも出てきます。

ですがそれを読んでも多くの人が

稼げないのはなぜでしょうか?

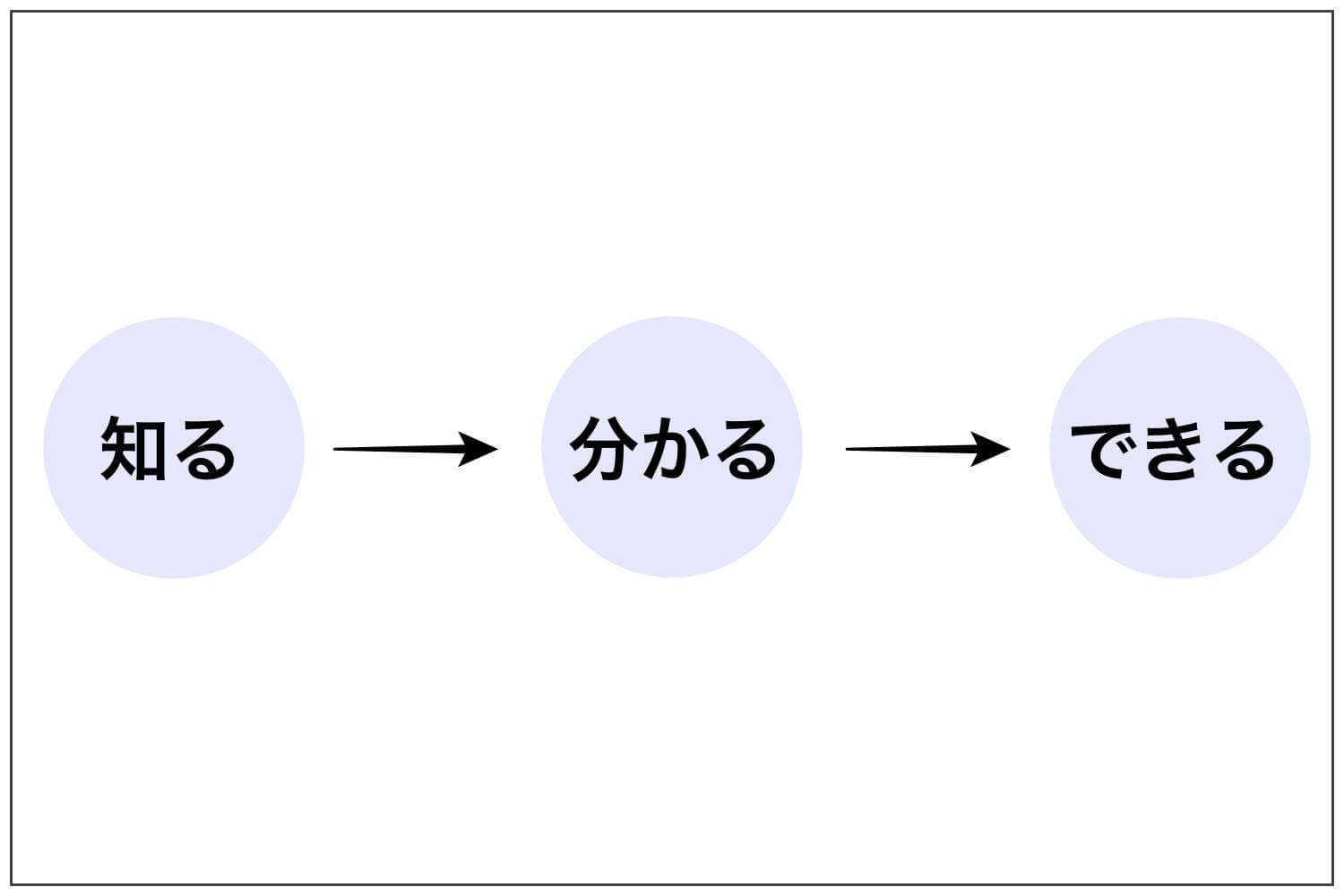

結論から言うと稼ぐ方法を読んだとしても

それができることには繋がらないからです。

・読むこと

・分かること

・できること

はそれぞれ異なり、

そしてその間には大きな壁があります。

つまり

100万稼ぐ方法を読んだからといって

分かったとは限らないし

100万稼ぐ方法を分かったからといって

稼げるとは限りません。

そして

読むことから→分かることへ

分かることから→できることへ

変えていくには実は

それ相応の能力が必要なのです。

読んだこと→分かることへ

既知=既に知っていること

未知=まだ知らないこと

です。

アナタは100万稼ぐ方法を

知っているでしょうか?

知らないのであれば100万円を

稼ぐことは未知な事になるでしょう。

未知なことを芯から

理解するには認知が必要です。

なぜなら認知の量に比例して

未知なことへの理解度が変わるからです。

既知の重なりによって

未知なことが捉えやすくなるのです。

100万円を稼ぐのであれば

その本質がわからないと稼げません。

本質=物事の本来の姿

という意味です。

上記は磨りガラスですがこれでは

ガラスの奥にある本来の姿が分かりませんね。

理解とはグラデーションのようなもので

理解が深まれば深まるほど解像度は良くなります。

『ノウハウを読んでも稼げない』

当たり前です。

それを本質的に力せぜん

行動は確かに大切ですがその行動が間違っていれば

永遠に結果は出ません。

だからこそ本質的に理解してから

行動をしていく。

山登りで例えるなら本質を理解することは

ゴール(頂上)への道のりが分かることを意味します。

ゴールまでの道のりがわからなければ

永遠に到達はできません。

これでは

「分かった」

という事にはならないわけです。

分かること→できる事へ

よく実現させてもいないのに

「自分はできるかのように物事を述べる」

人がいますがいざやらせてみると

全く結果を出せなかったりします。

ある名言があります。

「分かること」と「できること」には天文学的な差がある

分かる事

と

できる事

にはそれほどまでに大きな差があるのです。

分かっていてもできなければ

形になりません。

形にならないものに

価値はつかないのです。

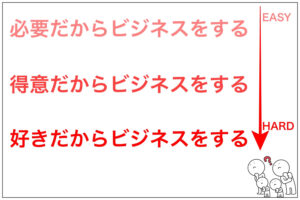

独立していい人

ここでは中小企業の社長について

社長になっていい人、良くない人

をお伝えしていきます。

まだ独立していない方もこちらをご覧頂き

自分は向き/不向きなのかを判断してください。

結論から言えば

何より会社を優先させれること

が重要です。

社長の仕事は適切な判断をし続けることです。

・お客様からの要望にどう対応するか?

・社員からの要望にどう対応するか?

これらの判断を日々行っているのが社長です。

ワークライフバランスという言葉を

よく耳にすることがあります。

社員や雇われであればそれでもいいかも知れませんが、

中小企業の社長がそんなこと言っていては

会社は立ち行かなくなります。

当たり前ですが会社を立ち上げた際は

24時間会社のことを考え続けます、働けるか?

社長は趣味や娯楽よりも会社を何より優先させなくてはなりません。

一般社員と違い社長になれば一日何時間働いてもいいわけですから、

頭は24時間、身体は起きている時間ずっと会社のことを優先させられることが大切でしょう。

なので

「仕事は仕事」

「趣味の時間を大切にしたい」

というような人はまず向いていません。

例えばアナタが今ナンバー2、ナンバー3なだったとしましょう。

日々の仕事は上手くこなせても

最終的な判断は社長がすると思います。

一方の社長は他に

判断する人がいません。

自分の判断が最終決定となります。

いくら社長の傍で幹部的な

役割を担ってきたとしても

社長となった瞬間にその重圧が生じ

耐えられなくなる人もいます。

とにかく継続できること

継続の有無によって成果には

歴然の差が生まれます。

基本的に最初からすぐに結果が出るわけではありません。

ひたすらトライを続けていき

継続時間が伸びていれば最初は芽が出なくとも

ある瞬間から大きな成果を出せるようになります。

その反対に思ったような成果が出ない期間が長く続き

その間に精神的に耐えられない途中で手が止まり成果をだせずに終わります。

こうゆう人は山のようにいます。

お客様0からの独立は成果が出るまでにとにかく時間がかがため

継続できる人が非常に少なくやり切ることさえできれば大きな差をつけられます。

人のせいにしないこと

社長と幹部の大きな違いは

最終判断をするかどうか?です。

そして、その下した判断に対する最終責任を負えるかどうか?

です。

自分が下した判断なのにも関わらず

・それを部下のせいにしたり

・景気のせいにしたり

・顧客のせいにしてしまう人

などは社長になり得ません。

つまりあらゆることに対する

最終的な責任感を持てることが社長の条件と言えます。

ひたすら自分を磨く

正しい判断をする=正しい視点を持つ

ということです。

この視点がズレてしまえば判断を誤り

会社は傾きやすくなります。

では正しい視点を持つために必要なことは?

それは

・視野の広さ

・視座の高さ

です。

この2つを高めるために学びが必要なのです。

仕組み化とは、

自社独自の再現性のある仕事のやり方を作ること。

「仕組み化=属人性の排除」だけではない

上記の定義で重要なのは「自社独自」と「再現性」という言葉です。

まず「自社独自」という部分。

”仕組み化=属人性の排除”と説明している人もいますが、

それだけでは不十分です。

仕組みづくりを正しく行えば自社の独占的な資産になります。

仕組みは自社の独自性があるほど競争優位につながり

会社としての強さにつながります。

会社ではなく個人で考えてみても同じことが言えます。

一流のスポーツ選手は自分独自のルーチン(習慣)を持っていますね。

これもまさに仕組み化です。自分ならではルーチンを続けることが他選手との違いを生み出すのです。

ベテランに依存しない仕事のやり方を作る

次に「再現性」という部分。

中小企業の経営においては、経営者の能力が非常に高い

または優秀な社員が入社してきたからという理由で、会社が一気に成長することがあります。

しかしそれはたまたま社長の能力が高いから、

または、たまたま優秀な社員が入社してきたから成長できたのであって、

再現性があるとは言えません。

仕組み化というのは、何度も何度も繰り返し同じ良い結果を出すことのできる仕事のやり方を作っていくことです。

自然と良い結果が出るようにする

「自社独自」

と

「再現性」

をもっとわかりやすく言えば

「良い習慣作り」

と言えます。

会社の中に良い習慣をたくさん作っていくことが仕組み化となります。

良い習慣作りとは、特別な努力や配慮や留意、注意をしなくてもいつの間にか良好な結果が出ることです。

たとえば、歯磨きを考えてみるとわかりやすいでしょう。

子供の時、歯磨きをしたり、させるのには努力を要します。

子供にとってははじめてのことですからね。

ただ、それでも続けていくと、歯磨きが習慣化できます。

ひとたび習慣化できれば、大人になってからは、なんの努力もなく歯磨きをすることができ、それによって、自然と良好な結果(歯が白くなる、虫歯にならないなど)が出ます。

このように、勝手に良い結果が出るための、良い習慣作りを会社内でも行っていくことが仕組み化と言えるでしょう。

仕組み化出来ていないことによるデメリット

会社はどこかのタイミングで仕組み化していかないと様々なデメリットが生じます。

以下にその一例を見ていきましょう。

・仕事内容が属人化し、担当が辞めたり、休んだりすると業務が止まる

仕事の属人化とは、仕事内容がそれを担当している個人に依存してしまっており、ほかの人ではできない、という状況のことを指します。仕事の属人化は、会社の成長にとって妨げになるケースが多いです。担当者が辞めたり、休んだりすると業務が止まるという致命的な状況になります。

・仕事内容を把握している担当者が、その仕事をやるかどうかを判断する非公式な権力を持ってしまうこと。

そのため、同僚たちは、その人に仕事を依頼するのをためらったり、要らぬ気を使ったりしてしまいます。時には、社長ですら、その担当者のご機嫌をうかがいながら仕事をするという、なんとも非生産性的な状況になります。

仕事の品質が安定しない

人は機械と違い、その時の気分や体調によって仕事の品質が変わります。また、過去に行った仕事のやり方を忘れてしまったり、ミスをしてしまったりすることも当然起こりえます。

仕事が属人化してしまうと、そのような人独自の悪い特性が仕事の品質に影響を与えてしまうのです。そのため、仕事のアウトプットが安定しません。ある時はいい顧客サービスを提供できても、別の時には、それができない、ということも起こりえます。

これでは会社のブランドにも大きな悪影響を与えることになります。

・不正の原因になる可能性

これはたまに事件化してニュースになったりしますが、仕事が属人化することで、ほかの人がその担当者が実際に何をしているのかがわからなくなり、不正が起きやすくなることがあります。

・仕事内容の改善ができない

仕事内容が属人化してしまうと、改善が難しくなります。自分の行っている仕事の良し悪しを客観的に評価することができないからです。逆に、仕事内容を仕組み化し、ほかの人でもできるようにしてあれば、より良い仕事のやり方を議論し、改善させていくことができます。

・仕事が人に依存し、スケールできない

どんな会社であっても、どこかの業務がボトルネックとなっており、会社の成長を妨げています。ボトルネックになっている業務は、たいていが属人化しており、特定の人(社長やベテラン社員)しか対応できないためにキャパシティーに限界があります。特に中小・成長企業では、社長自身がボトルネックとなっており、社長の時間と体力の限界=会社の限界となっている会社が多いのです。

仕組み化するメリット

・事業のスケールアップ

経営を仕組み化することで、事業の飛躍的なスケールアップが可能になります。たとえば、店舗ビジネスでいえば、チェーン店化が可能になります。店舗の運営を仕組み化すれば、社長でなくても店舗を運営できるようになります。そうすることで初めて、2店舗目、3店舗目と増やしていけるのです。また、店舗ビジネス以外でも、仕組み化することによって、業務が整理され、経営者は単に毎日忙しく働くだけではなく、本当に重要な仕事に時間を使うことが出来ます。

・担当が交代しても困らない

成長企業や中小企業にありがちなのが、業務のブラックボックス化です。すなわち、その業務を担当している人にしか、業務内容がわからない、という状態です。そうなると、その人が休んでしまったり、辞めてしまったりすると業務が止まってしまいます。これは会社にとって大きな損失と言えるでしょう。仕組み化を行うと、業務の再現性が高まり他の人でもその業務を担当出来るようになります。

・社長の自由時間増加

大半の中小企業の社長は、自分自身がプレイヤー(職人)として働いており、経営者としての仕事を十分にできていません。その原因は会社が仕組み化されておらず、社長にしかできない仕事がたくさんあるからです。仕組み経営では、経営者の仕事を分解し、仕組み化することで経営者が経営に取り組める時間を増やすことが出来ます。

・休暇を取れるようになる

仕組み化によって、業務のブラックボックス化が無くなります。そのため、その人でなくても回せる業務が増えるため、社長や社員は休暇を取りやすくなります。

・良い企業文化の醸成

人依存から仕組み依存へと文化を変革することで、社内から人を責める文化がなくなります。人依存の会社は、何かミスや不備が起こると、その原因を人に求めます。つまり、”あの人がミスした”とか、”あの人のせいで”というようなコミュニケーションが社内ではびこります。これは良好な職場環境を作るうえでよろしくありません。一方、仕組み依存の会社では、ミスや不備を仕組みを改善することで無くしていきます。”このミスが起こった原因はどの仕組みにあるのだろうか?”、”どの仕組みを変えれば、二度と不備が起こらないだろうか?”このようなコミュニケーションが行われるのが仕組み依存の会社です。

・人材育成のスピードアップ

仕組み化の本質的な目的は、人の育成です。仕組みがあることで人が育ちます。たとえば、私たちは仕組み化をアドバイスできるコーチを育成するトレーニングの仕組みを用意しています。この仕組みがあることで、これまでに経営者向けにコーチングしたことのない人でも出来るようになるのです。(もちろん、トレーニングを受けたからといっていきなり独り立ちするわけではありません。最初はサポート付きで、訓練を繰り返しながら自立していきます)

業務を仕組み化することで、簡単な仕事はまだスキルや経験の少ない人に任せ、自分はより高度な仕事に時間を使うことができるようになるのです。これは社員にとってキャリアを成長させるチャンスとなります。

・顧客満足度の向上

仕組み化されているビジネスでは、いつでも誰が対応しても同じような顧客体験を届けることができます。たとえば、スターバックスは世界各国にありますが、どこのお店に行っても、”スタバ体験”を感じることができます。これはスターバックスが自社のブランドをきちんと定義し、それを実現するための一貫した仕組みづくりをしているからなのです。日頃顧客と接している社員にとってみれば、自社が一貫性のあるサービスを提供できることは非常に大切であると感じるでしょう。

・業務改善が可能

仕組み化を進めることで、改善が可能になります。社員みんなが属人的な仕事のやり方をしているのでは、改善が出来ているのかどうかも分かりません。”このやり方でやろう”という仕事のやり方が決まれば、生まれる成果も決まってきます。そうなって初めて、もっと成果を上げるためにはどういうやり方にすればいいのか?という議論が出来るのです。

・高値での事業売却

高齢や次の人生ために事業売却を望む経営者はどんどん増えています。しかし、実態は事業売却しても二束三文にしかならないケースがほとんどです。それは事業の運営が仕組み化されておらず、経営者に依存してしまっているからです。仕組み経営のノウハウを活用することで事業を仕組み化すれば、何倍もの金額で事業売却が可能になります。

▶【会社売却事例】自社3件の会社売却に成功した方法

▶会社売却完全ガイド

事業承継がスムースに出来る

いま、日本の中小企業の社会問題となっているのが事業承継です。会社を社員や家族に承継する場合においても、経営を仕組み化しておかなければ、後継者は大変な苦労をすることになります。また、経営者自身もいつまでたっても引継ぎが出来ないという状況になります。

▶経営承継マニュアル

日頃、多くのお客様の仕組み化やマニュアル化をご支援しているのですが、両者の違いについて質問いただくことがあります。

仕組み化って、業務をマニュアルにすることですよね?

うちにはマニュアルがあるので、仕組み化できていると言っていいですかね?

という感じです。

どちらも部分的には正しいのですが、仕組み化=マニュアル化ではありません。マニュアル化は仕組み化の一部と言えます。図で示すと以下のようになります。

事業を仕組み化していく全体像

この図に基づき、仕組み化とマニュアル化の関係性を見ていきます。

ドミノピザの30分で届ける仕組みはどう出来たか?

ピザの宅配と言えば、ドミノピザが生み出した「30分以内にお届けできなければ無料」というキャッチコピーが有名です。ドミノピザは、ピザは熱々の状態で食べてもらうことが最もおいしい食べ方である、と考えました。一方、宅配にはどうしても時間がかかります。そこでまず、「30分以内に届ける」という「目的(得たい結果)」を定義しました。

では、その目的を実現するためにはどうすればいいでしょうか?

仕組み化の発想が無い場合には、ドライバーに道を完璧に覚えさせ、運転テクニックを上達させ、、、などのように、”人力によるガンバリ”で実現しようとします。

中には、熟達したドライバーがいて、30分以内に配達できるケースもあるかも知れません。しかし、新人が宅配したら1時間もかかる、というのでは「再現性のある仕事のやり方」とは言えません。

つまり、これは30分以内に届ける仕組みができているとは言えないのです。

いつでもだれでも30分以内に届けるためには、宅配を「再現性のある仕事のやり方」にする必要があります。

そのためドミノピザでは、「届け先に近い場所に店舗があればいいのでは?」と考え、商圏を小さくし、店舗数を増やす方法を採りました。届け先が近ければ、新人ドライバーが安全運転しても30分以内に届けられます。つまり、「再現性のある仕事のやり方」が出来たのです。

まとめると、ドミノピザの宅配の仕組みは、

30分以内に届けるという目的(得たい結果)を実現するために、

商圏を小さくした出店戦略を実施する(これは世界中で複製可能)

ということになります。

これにより、個人のガンバリに依存することなく、成果が出るようになっているわけです。

仕組み化には創造力が欠かせない

ドミノピザの例で重要な点は、30分以内に届けるという目的があったとき、それを複製可能な形でどう実現するか?というアイデアを生み出す部分です。ここには創造力が求められます。よく、仕組み化したり、マニュアル化すると社員の創造性が妨げられる、という意見がありますが、実は全く逆なのです。創造力がなければ有効な仕組みなどできないのです。

この、目的をどう実現するか?を考えることを”探索”と呼ぶことにします。

目的⇒探索⇒マニュアル化⇒改善

ドミノピザの場合に戻って考えてみましょう。

彼らは探索の結果、商圏を小さくした出店戦略を思いつきました。おそらくですが、彼らが次にやったことは、「では、どれくらいの商圏にすればいいのか」という基準を決めることだったはずです。30分以内に届けられて、かつ十分な採算がとれる商圏を導き出す必要があります。たとえば、「半径5キロ圏内に人口1万人以上」等です。このような自社独自の業務基準を定める作業を”標準化”と呼びます。

標準化が出来たら、次がマニュアル化です。先ほど決めた「半径5キロ圏内に人口1万人以上」という基準が、社内で徹底、共有されるためには文書化しておく必要があります。Aさんはその基準を知っているけど、Bさんは知らない、というのでは意味がありません。そこで「店舗を出店する場合には、商圏分析を行い、半径5キロ圏内に人口1万人以上の場所に出店すること」というような感じで文書化し、社内に流通させるわけです。これがマニュアル化です。

仕組み化はここで終わりません。次に改善が必要になります。改善とは、今行っている業務のやり方が実態にそぐわない場合にやり方を変更したり、もっとうまいやり方を見つけた場合に変更することを指します。また、当初の目的に変更があった場合にも改善が必要となります。

ドミノピザでは、いまは30分以内どころか、5分以内、10分以内というより高い基準を目指しているそうです。そのためには、今の仕組みを改善する必要があります。マニュアルもそれに合わせて、半径5キロ圏内ではなく、3キロ圏内に変更する必要があるかもしれません。

このように、仕組みやマニュアルは作って終わりではなく、より高い基準を目指して改善をしていくものなのです。

という感じで、仕組み化の意味からマニュアルの位置づけをご紹介してきました。

マニュアル化の詳細については以下に詳述していますので、合わせてご覧ください。

仕組み化の方法

より身近な例とともに、仕組み化の正しい方法を見ていきましょう。

仕組み化の最初のステップは目的(得たい結果)の定義

最初のステップは、目的の定義です。全ての仕組みには目的があります。目的不在の仕組み化は、単に会社を官僚組織にしてしまうだけになります。会社は様々な仕組みで成り立っており、それぞれが関連しあっています。そして、すべての仕組みに個別の目的があります。

さらに、社内の全ての仕組みは、最終的にひとつの目的につながっている必要があります。その目的とは、会社の理念(ビジョン、ミッション、バリュー)です。全ての仕組みは理念を実現するためにあります。つまり、仕組みを創る場合には、それがどう会社の理念実現につながっているか、という視点を持つことが欠かせません。

具体的に例を挙げてみましょう。

ウェブデザイン会社の例

あなたが法人向けにウェブサイトデザインのサービスを提供している会社を経営しているとします。あなたのビジョンは、日本全国の1割の会社に自社のサービスを届けることだとしましょう。日本で法人組織として動いている会社数は大体50万社なので、その1割と言うと5万社になります。5万社に自社のサービスを届ける。これがあなたの会社のビジョンです。

すると、会社内の全ての仕組みは、このビジョン達成のために設計する必要があります。

現在の仕組みでは、一案件をこなすのに、一人のデザイナーが3か月かけているとします。これで1年で4件こなせます。デザイナーを20人抱えているとすると、会社全体では、年間80件がキャパシティということになります。そうなると、いまの仕組みで5万社に対応しようとすれば、625年もかかることになります。超長寿企業にならないとこれは無理です。

また、マーケティング面も考えないといけません。5万社にリーチするためには、いまのマーケティングの仕組みではとても無理かも知れません。5万社の中には、予算がそれほど無い会社もあるはずなので、価格設計も考えなおす必要があります。

では、5万社に自社のサービスを届けるにはどのような仕組みが必要でしょうか?

たとえば、

1案件3か月ではなく、1か月で納品できる仕組みにしたらどうか?これによって、対応スピードは3倍になりますので、ビジョン達成は208年に短縮されます。

デザイナーの育成スピードを早める仕組みを考え、20人ではなく、40人に増員したらどうか?これによって、さらにビジョン達成は104年に短縮されます。

サービス内容を特化させ、より安価で幅広い会社に対応できるようにしたらどうか?これによって、予算が無い会社でもサービスを受けられるようになるかもしれません。

これらはあくまで空想上の話ですが、このように創造力を働かせることこそが、起業家的な経営者が行っていることです。

私はビジネスの世界に入って早い段階で、ビジネスを構築するにあたって、ビジネスリーダーが職人的な技術に没頭してしまっていることが、大きな負債であることを学んだのです。つまり、職人的な状態であることは、失敗が運命付けられている。

ビジネスが完成したとき、どうなっているのか?という明確なビジョンがなければ、職人的な知識、マネージャー的な知識があっても、組織図の一番下のところで、枝葉末節のことを繰り返しているに過ぎません。

-ロジャー・フォード(Anthem Equity Groupパートナー・連続起業家・プロ経営者)

目的を達成する方法を探索する

様々な思考の結果、納品を3か月から1か月に短縮することを”目的”として定義したとしましょう。これは最終的にビジョンとつながっている目的です。もちろん、これは非常にチャレンジングな課題です。事業モデルを完全に作り替えないといけないかもしれません。しかし、納品を1か月に出来たとしたら、社内的に生産性が高まるばかりではなく、お客様からも喜ばれるはずです。短納期が評判となり、自社の強みとなり、5万社にリーチするマーケティングの仕組みも現実味を帯びてくるかもしれません。

さて、ではどうやって3か月から1か月に短縮できるでしょうか?

ここから”探索”モードに入ります。

3か月の納期を1か月にするには?

ここでデザイナーを徹夜させて納期に間に合わせよう、と考えたのでは仕組み化の発想とは正反対です。繰り返しますが、仕組み化とは、「複製可能な仕事のやり方を設計すること」です。理想的には、デザイナーが悠々自適に働きながらも、1か月で納品できる仕組みを設計しなくてはいけません。

無能な将軍のもとでは、兵士がムダな血を流すことになります。有能な将軍は、まず戦わずに、つまり、兵に血を流させることなく勝つことを目指します。

同じように、社長が行うことは、社員が楽に働きながらも、成果を出せる仕組みを創ることです。

マイケルE.ガーバー著「はじめの一歩を踏み出そう」の中では、経営者が持つべき人格として、「職人」「マネージャー」「起業家」が登場します。このうち、「起業家」の人格が行うべきことが、”目的”と”探索”です。ここに創造力が求められます。

創造力が求められるので、根を詰めて目の前の仕事をこなしているだけでは、決して答えがやってきません。だから自分でなくてもできる仕事は他の人に委任し、”起業家の時間”を持つことが大切なのです。

誰でもできるように標準化する

”探索”の結果、納期を1か月にするアイデアが見つかったとしましょう。今度は、そのアイデアを具体的に業務プロセスとして組み立てることが大切です。これが標準化です。Aさんは出来るけど、Bさんは出来ない、というのでは標準化できていません

10年の目標設定を!

世の中にはビジネスに取り組むも

稼げない人で溢れかえっています。

私の周りにもゴロゴロいるそんな人達は皆

・必死に取り組んでみたが稼げなかった

・100万稼げると言われたが無理だった

・1万円も稼げず副業を辞めてしまった

このように言います。

なぜビジネスにおいてこのような

意見が散見されるのでしょうか?

私自身、色々な人たちに会う中で

その答えを知ることができました。

そもそもこういった人達はまず

時間設定が間違っているのです。

結論から言います。

稼げない人は

” 短期で稼げるようになる ”

という考えに飛びつきすぎなんです。

このサイトにはビジネスの初心者でも

年収1000万を叶える道筋を載せてます。

ただここにあることを素直に実行し

取り組んでも1000万に届くのは

おそらく短期では無理です。

(*もちろん人によります。)

例えばアナタが年収1000万

目指したとしましょう。

そもそも年収1000万に到達できる人は

なのです。

つまり確率的に言うと多くの人が

1000万という年収にはならない。

なので短期で稼ぐなんて

なおさら難しいのです。

ですが世の中に蔓延している

副業/ビジネスというのは

こう言った実態を公開していません。

「3ヶ月で月商100万目指せます」

「半年で50万円も全然可能です」

「1年後には月100万超えです」

このような謳い文句で宣伝してるのです。

なぜか?

そうまでしないと売れないからです。

そうじゃないと契約しないからです。

そしてこういった謳い文句に翻弄され

” 1〜2ヶ月取りくむが稼げない ”

なんなら1年やっても稼げない。

そりゃあそうです。

なぜなら短期で稼ぐことは

そんなに簡単ではないから。

世の中のビジネスにおいて

・楽に

・すぐに

・誰でも

は絶対にないのです。

さてこの事実を目の当たりにして

急にガッカリしたかもしれません。

ですがここでアナタにこんな

言葉を送りたいと思います。

有名投資家ウォーレン・バフェットさんが

言われていたこの言葉。

すぐにお金持ちになるのは難しい。

ゆっくりお金持ちになるのは簡単である。

です。

私はこれが真実だと思っています。

もちろん投資家としての意見ですが

これはビジネスにおいても通じる言葉。

ぜひこの東京ウェブアカデミーで

3年間費やしてください。

3年間といっても1日1時間で構いません。

つまり365×3でおよそ

” 1000時間の時間軸 ”

で設定してほしいのです。

人生100歳と考えると人は生まれてから

876000時間も生きてることになります。

もちろん子供の頃も含まれるので

正確ではないですが

876分の1を注いでみる

いかがでしょうか?

これだけの時間があればアナタを

年収1000万のフェーズに導けます。

大丈夫、、、

「ゆっくり稼ぐのは難しくない」

ですから。

50歳以下の人を集める理由とは?

東京ウェブアカデミーには

加入資格があります。

それは50歳未満であると言うこと。

なぜこんな縛りを設けたのか?

「50歳以下でないとパソコンは難しいから?」

こう思うかもしれませんが

理由はそうではありません。

それは私が本心で人生とは

” 後半良くないときっと幸せにならない ”

と思ってるからです。

*人生100年時代において後半とは50歳〜

例えば人生の前半、アナタは

ものすごい大変だったとします。

ただ後半になり成功すれば

前半の苦労は合理化されます。

「あ、あの時の辛さは意味があったんだと」

つまり前半の辛さは成功すれば

財産や糧、経験値となります。

では逆はどうでしょうか?

前半の人生がよかったとしても

後半になり徐々に悪くなったら

きっと後悔が残ります。

だから人生は後半こそ良くならないと

幸せに感じないと思うんです。

まだアナタは前半の人生だと思います、

せっかく学校を卒業したのに

「なんだよ、また勉強すんのかよ」

「大変だからもう勉強したくない」

こう思うかもしれません。

ただ自分の人生を幸せにするためにぜひ

前半である今、学んで欲しいと思います。

ここにはアナタが稼げるようになる

スキルが存分に詰まっています。

売れる/売れないは世の中の答えです。

残酷ですが売れれば話を聞いてくれるし

売れなければ話すら聞いてくれない。

売ることを学ぶということは人生や

世の中を学ぶということ繋がります。

人生は前半より後半の方がハード。

「若い時は良かったなぁ」

「若い時にこうしてれば」

今幸せになってない人ほどこのように

後悔しながら後半を生きてるのです。

私はまだ35歳ですが少しずつですが

後半の人生が見え始めてきました。

そんな私がビジネスを

始めたのは5年前の30歳。

今では

・美容室経営8店舗

・内装デザイン事業

・ジュエリー事業

・広告代理店事業

・化粧品・OEM事業

といった事業をしながら活動し

年商は5億ほどの規模です。

もし今タイプワープ装置ができて5年前の

自分に1つだけプレゼントできるのなら、

私はきっとこのサイトの中身を送るでしょう。

そんな想いを込めて

このサイトを作成しています。

追伸・・・

”今日歩くのなら明日は走ることになるだろう”

気付かされる有名な格言です。